Cari lettori, ben ritrovati. Il tema di oggi sarà quello di spiegarvi di come la grande evoluzione tecnologica avvenuta nel corso del 1700 ha influenzato radicalmente il concetto di trasportare. In particolare farò riferimento all'episodio dedicato al primo trasporto aereo e a un'invenzione che ha permesso di trasformare il sogno dell'uomo di volare in realtà.

In questo arco temporale di boom tecnologico si inserisce un evento particolare: per la prima volta, il 14 dicembre 1782, un aerostato, che sarebbe stato poi in grado di trasportare l’uomo in quota, vola per circa 2000 metri.

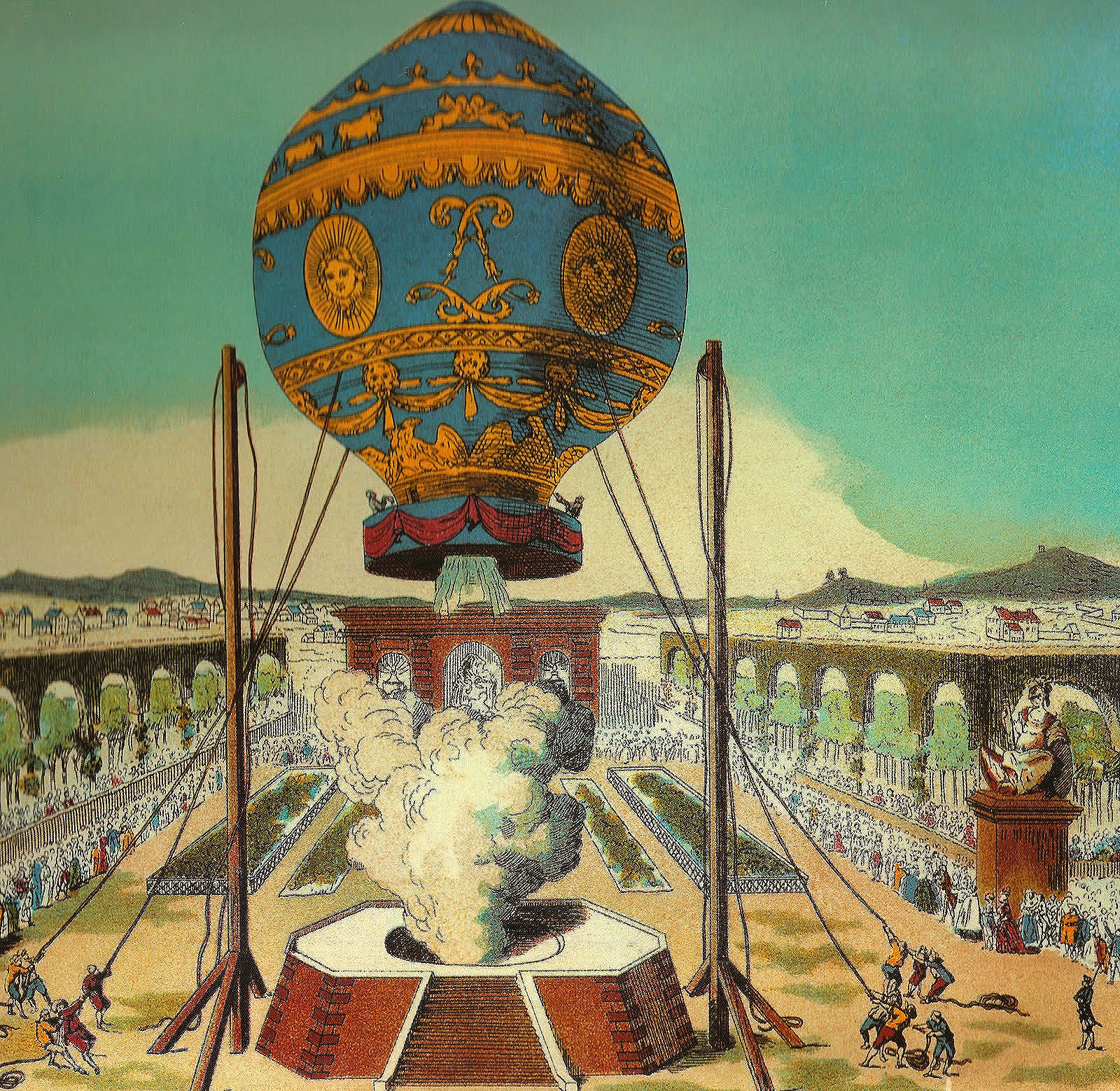

Si tratta dell’invenzione della mongolfiera, che prende il nome dai fratelli Joseph Michel e Jacques Étienne Montgolfier.

Il 3 giugno del 1783 l'aerostato fu fatto volare per circa due chilometri nella prima dimostrazione pubblica ad Annonay. Il volo durò dieci minuti e raggiunse l'altitudine di 1.600-2.000 metri. Una seconda ascensione fu effettuata il 17 agosto dello stesso anno dai fratelli Robert.

Il 19 settembre del 1783 l'"Aerostate Révellion" (come lo chiamò Jacques Étienne Montgolfier in onore dell'amico industriale Jean-Baptiste Réveillon) fu fatto volare trasportando i primi aeronauti viventi: una pecora, un'oca ed un gallo, collocati in un cesto appeso alle corde del pallone.

Il 21 novembre del 1783 Pilâtre de Rozier e il marchese d'Arlandes realizzarono il primo volo libero umano, coprendo in venticinque minuti una distanza di circa nove chilometri a una quota variabile intorno ai cento metri di altitudine, sui tetti di Parigi.

|

| La mongolfiera, la storica invenzione dei fratelli Montgolfier |

Il 21 novembre del 1783 Pilâtre de Rozier e il marchese d'Arlandes realizzarono il primo volo libero umano, coprendo in venticinque minuti una distanza di circa nove chilometri a una quota variabile intorno ai cento metri di altitudine, sui tetti di Parigi.

Il primo esperimento aerostatico a Torino fu eseguito l'11 dicembre del 1873, con un piccolo pallone, senza alcun equipaggio. Il volo durò all'incirca sei minuti, prima che scomparisse tra le nuvole. L'esperimento fu condotto da Roberto de Lamanon, Carlo Antonio Galleani-Napione di Cocconato e Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino, tutti soci dell'Accademia delle scienze di Torino.

Bibliografia

Storia delle macchine, Tre millenni di cultura tecnologica di Vittorio Marchis

Sitografia